La concertation

Conseil d'expert

La concertation : une production collective au service d'un projet commun

Une méthode pour coconcevoir à toutes les étapes du projet

Issue d’une demande sociale née dans les années 70, la concertation prend aujourd’hui toute sa place dans les démarches de projet dans tout domaine. Elle est un moyen d’échanges, de rencontres, de recueil de témoignages et d’implication de la population dans le processus de réflexion du projet tout en permettant la sensibilisation des acteurs et usagers du projet aux enjeux contemporains tels que l’environnement.

Un dialogue élus/habitants

La concertation s’inscrit dans la recherche d’une action publique plus transparente et plus efficace. Elle a pour objectif de préciser et d’enrichir des programmes d’aménagement ou d’évolution. La démarche repose sur la prise en compte de la maîtrise d’usage qui reconnait à l’habitant et aux acteurs locaux, une expertise d’une autre nature que celle de l’élu ou du technicien, mais toute aussi nécessaire à la pertinence du projet.

La participation citoyenne est un moyen de réduire la distance entre les élus et la population, et peut aussi être utilisé comme un outil pour inclure dans la décision publique des personnes généralement éloignées du débat politique. L’objectif est de permettre à chacun de s’exprimer et de partager son expertise d’usage.

Cependant, si la maîtrise d’usage prend une place de plus en plus grande aux côtés des maîtrises d’ouvrage et d’oeuvre, le maître d’ouvrage public du projet reste le commanditaire de toutes démarches et le décideur, responsable du bon déroulement.

© Photo CAUE du Doubs – Atelier concertation à Morteau

Les atouts

Les avantages de la mise en œuvre d’une concertation, en amont et tout au long d’un projet, sont nombreux et multiples :

. Amélioration des projets : Intégration des savoirs d’usages, anticipation des difficultés, stimulation de la créativité.

. Acceptation et appropriation du projet : Responsabilisation des acteurs du territoire, mise en oeuvre de relais à l’action publique.

. Démocratisation de la décision : Participation citoyenne, sensibilisation et éducation des acteurs du territoire, transparence de la décision publique.

. Préservation du lien social : Prévention des conflits, création d’espaces de dialogue, gestion partagée des conflits.

© Illustration CAUE du Doubs – La concertation à toutes les étapes du projet

Les conditions de réussite

La posture d’écoute, l’attention à apporter aux autres, l’envie de transmettre/sensibiliser, la temporalité nécessaire, la convivialité de ces temps d’échanges, l’importance des démarches inclusives (accès à information et aux données, normes et codes sociaux, maîtrise inégale du langage administratif ou technique), la nécessité d’acteurs formés à la concertation sont autant de conditions pour favoriser une concertation.

Si chacune des parties est sur un même pied d’égalité alors chacune d’elles peut participer à l’élaboration d’un dessein commun.

Être au clair sur les attentes de chacun

- Maîtrise d’ouvrage / d’œuvre et assistant à maîtrise d’ouvrage : recueillir des avis et idées, exposer le projet aux habitants, faire accepter et convaincre les citoyens de « l’intérêt général » du projet.

- Usagers : exprimer son avis et idées, participer au projet, dessiner un projet correspondant à leurs attentes/besoins/usages.

Dépasser les craintes

- La confrontation directe avec les opposants : Intégrer dans un dispositif d'échange, les réticences sont entendues et mobilisées dans la recherche d'une solution.

- Le risque de la frustration : Les marges de manoeuvre et les modalités doivent impérativement être présentés dès le début de la démarche.

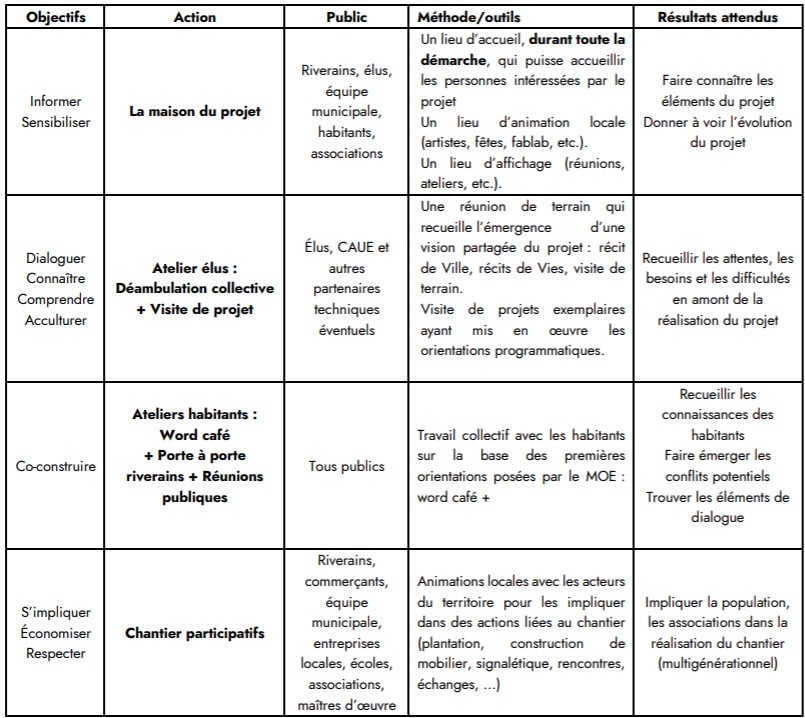

Quels outils pour quels niveaux de concertation ?

Selon le moment du projet et les objectifs attendus de la concertation des outils adaptés et variés peuvent être utilisés : le diagnostic en marchant, la méthode du persona, le questionnaire, la boîte à idées, le word café, la carte sensible, le chantier participatif, la gouvernance citoyenne…

© Illustration Fanny CASSANI de la Fédération Française du Paysage Auvergne Rhône-Alpes (FFP AURA) – Les outils de la concertation selon les objectifs

Construire des projets et leurs adaptations avec qui ?

La concertation permet de confronter les acteurs du projet et les usagers sur un enjeu, un but pour aboutir à un projet commun appropriable par tous.

Le porteur de projet la propose, un dialogue s’instaure entre les différents parties, le projet se coconstruit.

- Maîtrise d'ouvrage : les collectivités territoriales (État, régions, départements, métropoles, intercommunalité, communes…).

- Assistance à Maîtrise d'ouvrage (AMO) : professionnels spécialisés, DREAL, DDT, ADEME, CAUE, Chambre d’agriculture, SEM…

- Maîtrise d'oeuvre : urbanistes, paysagistes, architectes, ingénieurs, aménageurs, programmistes, techniciens, professionnels…

- Usagers : particuliers, commerçants, associations, visiteurs, scolaires…

La concertation en quelques exemples

Découvrez les accompagnements réalisés par le CAUE du Doubs

Concertation des habitants sur site avec animation d’ateliers maquettes :

- BUFFARD (25), Devenir de la parcelle de l'ancien terrain de tennis

- CHENECEY-BUILLON, Projet de déqualification du terrain des loisirs des Foitey

La maquette est l’outil le plus plébiscité. Accessible à tous, il permet d’appréhender tous les contextes géographiques à des échelles différentes. Cet outil de travail se construit grâce à l’ensemble des participants et est le résultat d’une réflexion collective.

Ateliers de sensibilisation et co-conception :

- SYNDICAT SCOLAIRE BCMOS - ORNANS (25), Projet de végétalisation et de requalification de la cour d'école : le projet des enfants

- COLLÈGE POMPIDOU - POUILLEY-LES-VIGNES (25), Projet EAC "Un collège, un environnement adapté, un espace pour tous"

Les ateliers participatifs sont des interventions classiques nécessitant de savoir mener un groupe et de réaliser une synthèse à l’issu de l’atelier. Ils permettent d’échanger, de coconstruire un diagnostic, de récolter les attentes, les besoins et les idées. Ils peuvent se décliner sous différentes formes : en salle ou sur site. Lorsqu’il est réalisé en salle, l’idée est d’obtenir une production à la fin du temps de travail. À contrario, l’atelier in-situ donne la possibilité d’occuper temporairement le site par des activités, de type pique-niques, sensibilisations, expositions temporaires, une préfiguration de l’aménagement…

Ateliers de sensibilisation, co-conception et co-construction :

- CHALEZEULE (25), Espace biodiversité & jeux : le projet des enfants

Les chantiers participatifs sont des animations avec les usagers et acteurs du projet pour les impliquer dans la réalisation du projet (travaux de bricolage et/ou jardinage… : plantation, délimitation, construction de mobilier, signalétique…).

Diagnostic en marchant :

Le diagnostic en marchant est une déambulation collective avec les habitants qui permet de croiser les regards sur un site et ses enjeux, recueillir les attentes, les besoins et difficultés en amont de la conception du projet.

La pompe à chaleur air/eau : en faire un vrai atout de votre maison

Conseil d'expert

La pompe à chaleur (PAC) air/eau occupe aujourd’hui une place centrale dans la transition énergétique : elle permet de se chauffer principalement avec l’énergie de l’air extérieur, en consommant beaucoup moins d’électricité qu’un simple radiateur électrique ou qu’une chaudière électrique.

Avant-propos

Les campagnes de mesures récentes menées par l’ADEME sur 100 pompes à chaleur installées en maisons individuelles montrent que, lorsque les PAC sont bien conçues, bien installées et bien réglées, leurs performances réelles sont jugées « très satisfaisantes », avec un COP saisonnier moyen autour de 2,9 pour les PAC air/eau. Autrement dit, pour 1 kWh d’électricité consommé, la PAC fournit en moyenne près de 3 kWh de chaleur.

Mais ces mêmes études montrent aussi qu’environ un tiers des installations pourrait faire mieux, simplement en améliorant le dimensionnement, l’hydraulique ou les réglages. Une PAC n’est donc pas un « appareil miracle » : c’est un système qui doit être pensé pour votre logement, votre climat (ici un climat franc-comtois parfois rigoureux) et vos usages.

Les mesures montrent par exemple qu’en zone « très froide », une PAC air/eau bien installée affiche un SCOP d’environ 15 % inférieur à la moyenne nationale… mais qui reste très bon au regard du climat. Ce « conseil d’expert » vous propose une première lecture du sujet PAC air/eau : à quoi ça sert, à qui c’est adapté, ce qui en fait vraiment la performance et comment l’utiliser au mieux au quotidien.

Sommaire

1. La PAC air/eau : pour qui ? pour quoi ?

1.1 Les principes en quelques mots

- Capte des calories dans l'air extérieur, même lorsqu'il fait froid

- Utilise un compresseur électrique pour "monter" ce niveau de chaleur

- Transmet la chaleur à de l'eau, qui alimente vos radiateurs ou votre plancher chauffant et parfois, votre eau chaude sanitaire

On mesure son efficacité avec un COP (Coefficient de Performance) : un COP de 3 signifie que la PAC fournit 3 kWh de chaleur pour 1 kWh d’électricité consommé. Sur un an, on parle plutôt de COP saisonnier (SCOP), qui reflète la performance en conditions réelles (toutes températures, cycles d’arrêt/redémarrage, dégivrages…).

À titre de comparaison, un chauffage 100 % électrique (radiateurs ou chaudière électrique) a un COP de 1 : 1 kWh d’électricité consommé donne 1 kWh de chaleur. Une PAC avec un SCOP de 3 consomme donc environ 3 fois moins d’électricité pour la même quantité de chaleur produite.

1.2 Quels gains espérés, en ordre de grandeur ?

Les ordres de grandeur suivants sont donnés à titre indicatif, pour une PAC air/eau bien dimensionnée et correctement réglée :

Face aux radiateurs électriques :

- La PAC consomme souvent 2 à 3 fois moins d’électricité pour le chauffage, grâce à un SCOP autour de 2,5–3,0.

Face aux anciennes chaudière fioul ou gaz peu performantes :

- On peut typiquement réduire la consommation d’énergie finale de 30 à 50 %, surtout si l’on en profite pour faire quelques travaux d’isolation.

Ces gains restent très dépendants :

- De l'isolation du logement

- De la température d'eau de chauffage demandée

- De vos habitudes (températures de consigne, baisse la nuit, gestion de l'eau chaude...)

Côté fluide frigorigène, les nouvelles PAC au R290 (propane) prennent une place croissante sur le marché. Par rapport aux anciens gaz (R410A, R32), le R290 permet, à conception équivalente, un gain d’efficacité d’environ +13 %, tout en ayant un impact climatique très faible en cas de fuite.

1.3 Un système adapté à quel type de logement ?

- Maison neuve bien isolée, plancher chauffant : c’est le cas idéal. La PAC fonctionne à basse température (30–35 °C) et offre des performances très élevées, avec une consommation électrique limitée.

- Maison récente ou rénovée, radiateurs à eau “grand format” : c’est souvent très adapté, dès lors qu’on peut se contenter de températures d’eau autour de 45–50 °C la plupart du temps. Là aussi, une bonne isolation permet de tirer pleinement parti de la PAC.

- Maison ancienne peu isolée, radiateurs haute température : la PAC peut fonctionner, mais devra monter plus haut en température, s’appuiera plus facilement sur la résistance électrique d’appoint et aura un rendement global plus modeste.

Dans ce dernier cas, la rénovation thermique (isolation, menuiseries, étanchéité à l’air) change vraiment la donne : elle permet de réduire les besoins de chauffage, de baisser la température d’eau nécessaire et donc d’améliorer nettement les performances de la PAC comme la facture.

On peut résumer ainsi :

- Si le ménage peut isoler et installer une PAC, c'est l'idéal

- Une PAC peut apporter un gain intéressant dans une maison peu ou moyennement isolée, à condition d’être bien dimensionnée, bien installée et bien réglée. L’isolation reste toutefois un levier majeur pour obtenir les meilleurs résultats dans la durée.

2. Les clés d'une installation performante

Les études de terrain françaises (ADEME) et suisses (EnergieSchweiz, WPZ) convergent : c’est la qualité de l’installation et des réglages qui fait la différence entre une PAC “moyenne” et une PAC excellente.

2.1 Un bon dimensionnement, ni trop grand, ni trop petit

La PAC doit être dimensionnée à partir d’un calcul de déperditions (puissance nécessaire par –7°C environ dans notre région), et pas seulement au doigt mouillé.

- Elle devra tourner à fond souvent

- L'appoint électrique ou une chaudière existante prendra le relais trop fréquemment

- Les économies seront décevantes

- Courts cycles (allumage/extinction fréquents), ce qui dégrade le rendement saisonnier et use le compresseur

- Dans la pratique, cela peut faire perdre une bonne dizaine de pourcents de performance sur l’année

L’enjeu est d’avoir une PAC qui couvre l’essentiel des besoins de chauffage, tout en acceptant qu’aux températures les plus froides une petite part soit assurée par l’appoint (résistance ou chaudière existante, selon la configuration).

2.2 Des émetteurs adaptés : basse température si possible

Plus la PAC doit chauffer l’eau à une température élevée, moins elle est efficace.

Avec un plancher chauffant :

- Températures d’eau souvent entre 28 et 35 °C : situation idéale, SCOP très élevé.

Avec des radiateurs à eau "surdimensionnés" (grandes surfaces, fonte, acier récent de grande taille) :

- En travaillant sur le réglage, on peut souvent chauffer à 40–45 °C la majeure partie de l’hiver.

Avec des petits radiateurs prévus pour de la chaudière à 70–75 °C :

- La PAC devra parfois monter à 55–60 °C, ce qui pénalise franchement le rendement.

Les travaux les plus efficaces, quand c'est possible :

- Améliorer l’isolation (murs, combles, menuiseries)

- Changer quelques radiateurs clés par des modèles plus grands ou “basse température”

- Abaisser un peu la température de consigne dans les pièces secondaires

2.3 Une hydraulique propre et bien conçue

L’eau qui circule dans votre installation est aussi importante que la PAC elle-même :

- Retient les particules (boues, oxydes, limailles) qui pourraient encrasser l’échangeur de la PAC et les circulateurs

- Cela sécurise l’installation et limite les pertes de performance dans le temps.

- Dans une installation ancienne, faire un nettoyage complet du circuit avant la pose de la PAC est souvent pertinent.

- Cela améliore la circulation de l’eau, homogénéise les températures des radiateurs et réduit les risques de pannes.

- Un bon réglage des débits radiateur par radiateur évite d’avoir certaines pièces surchauffées et d’autres froides

- La PAC peut alors fonctionner avec une température d’eau plus basse, donc plus efficace

2.4 Le positionnement du module extérieur

Le groupe extérieur doit respirer et rester discret :

- Retient les particules (boues, oxydes, limailles) qui pourraient encrasser l’échangeur de la PAC et les circulateurs

- Cela sécurise l’installation et limite les pertes de performance dans le temps.

- Dans une installation ancienne, faire un nettoyage complet du circuit avant la pose de la PAC est souvent pertinent.

- Cela améliore la circulation de l’eau, homogénéise les températures des radiateurs et réduit les risques de pannes.

- Un bon réglage des débits radiateur par radiateur évite d’avoir certaines pièces surchauffées et d’autres froides

- La PAC peut alors fonctionner avec une température d’eau plus basse, donc plus efficace

3. Les bons réglages au quotidien

Une PAC bien dimensionnée peut encore gagner ou perdre 10 à 20 % de performance selon ses réglages et vos habitudes.

3.1 Comprendre la « loi d’eau » en 2–3 phrases

La plupart des PAC air/eau fonctionnent avec une loi d’eau :

- C’est une courbe qui relie la température extérieure à la température de l’eau de chauffage.

- Quand il fait plus froid dehors, la PAC augmente la température de l’eau ; quand il fait plus doux, elle la diminue.

- Bien réglée, cette courbe permet de maintenir une température intérieure stable, sans avoir à jouer sans cesse sur le thermostat, et en gardant la PAC à un niveau de température d’eau le plus bas possible.

Concrètement, baisser de 5 à 10 °C la température moyenne de l’eau (par exemple passer de 50 °C à 40–45 °C) peut améliorer le rendement saisonnier de l’ordre de 10 %.

3.2 Faut-il baisser la nuit ?

L’idée d’« éteindre pour économiser » est logique pour une chaudière, mais moins adaptée à une PAC :

Une baisse trop importante la nuit (4–5 °C) entraîne un rattrapage difficile le matin :

- La PAC tourne à pleine puissance

- La température d’eau augmente fortement

- Le rendement chute

- Une baisse modérée de 1 à 2°C la nuit

- Voire pas de baisse du tout avec un plancher chauffant très inertiel

À retenir : mieux vaut chauffer doucement et en continu avec une PAC, que lui demander de gros « coups de chauffe » qui la font travailler en mauvaise zone de rendement.

3.3 Températures de consigne et eau chaude sanitaire

Quelques repères raisonnables :

- 19–20 °C ; chaque degré supplémentaire augmente la consommation d’environ 7 % sur la saison de chauffage (ordre de grandeur partagé par de nombreuses études de chauffage)

- Viser généralement 50–55 °C, ne monter à 60 °C que ponctuellement (fonction anti-légionelles) ou en cas de besoin spécifique

- Plus la température d’ECS augmente, plus la PAC doit travailler « en force », ce qui dégrade le COP

Une Eau Chaude Sanitaire réglée trop haut en température et produite surtout la nuit peut faire perdre 0,2 à 0,3 point de SCOP, alors qu’en restant à 50–55 °C et en la programmant en milieu d’après-midi, on peut gagner 10 % de performance globale (chauffage inclus) sans perdre en confort.

3.4 Gestion de la résistance électrique d’appoint

La résistance électrique intégrée est utile en secours, mais doit rester… un secours :

Les seuils d'enclenchement

Vérifier avec l’installateur que les seuils d’enclenchement sont correctement paramétrés (en fonction de la température extérieure et du besoin de puissance).

L'hiver en Bourgogne-Franche-Comté

Une PAC correctement dimensionnée doit pouvoir fonctionner seule ; la résistance ne devrait intervenir que :

- En cas de grand froid exceptionnel

- Lors des cycles anti-légionelles de l’ECS

- En secours ponctuel

3.5 Programmer la production d’eau chaude au bon moment

Autant que possible, programmez la production d’eau chaude sanitaire (ECS) en milieu d’après-midi plutôt que la nuit.

Pourquoi ? Parce que l’air extérieur est plus chaud à ce moment-là : la pompe à chaleur travaille dans de meilleures conditions et consomme moins d’électricité pour produire la même quantité d’eau chaude (le rendement peut être amélioré de 15 à 30 % selon la météo).

4. Rafraîchissement, bruit, électricité et photovoltaïque : les points de vigilance

4.1 Le rafraîchissement : possible, mais pas toujours

Une PAC air/eau peut parfois assurer un rafraîchissement estival doux, mais pas dans tous les cas :

Sur plancher chauffant hydraulique prévu pour cela :

- On peut faire circuler de l’eau fraîche (18–20 °C) pour abaisser la température intérieure de quelques degrés

- À condition de gérer le risque de condensation (sonde d’humidité / point de rosée, réglages adaptés).

Avec des ventilo-convecteurs à eau :

- Le rafraîchissement peut être plus marqué (soufflage d’air frais)

Avec des radiateurs classiques :

- Le rafraîchissement n’est pratiquement pas intéressant : la surface d’échange est trop limitée et le risque de condensation est fort

Le rafraîchissement par PAC doit rester un complément aux solutions « passives » de confort d’été : protections solaires, occultation, ventilation nocturne, végétalisation, etc. Les mesures de l’ADEME montrent qu’un usage de rafraîchissement sur toute une saison représente en moyenne environ 90 €/an pour une maison de 100 m².

Oui, cela consomme de l’électricité, mais utilisé intelligemment (fenêtres fermées, bonne occultation, ventilation nocturne), le coût reste limité, à condition de ne pas s’en servir à la place des solutions passives, mais bien en appui de celles-ci.

4.2 Bruit : anticiper pour rester un bon voisin

Le bruit d’un groupe extérieur moderne reste modéré, mais il est continu lorsque la PAC fonctionne. Les PAC peuvent aussi être à l’origine de nuisances sonores et, dans certains cas, de recours pour nuisances anormales de voisinage. Pour éviter autant que possible ce type de litige, il est important d’anticiper avant travaux :

- Le matériel choisi (notamment son niveau sonore / puissance acoustique annoncé)

- La configuration des lieux (murs réfléchissants, cour fermée, recoins, proximité immédiate d’une limite ou d’une fenêtre)

- La présence de voisinage sensible (chambres, terrasses, logements proches).

Un bon emplacement, des plots anti-vibratiles, et si besoin un traitement acoustique adapté (sans gêner la circulation d’air) permettent souvent d’éviter des situations conflictuelles.

4.3 Abonnement électrique et pilotage

Une PAC air/eau ajoute généralement 2 à 4 kW de puissance électrique appelée lorsqu’elle fonctionne à fond (variable selon les modèles et la puissance thermique).

Points à vérifier :

- L’installateur doit vérifier que votre abonnement électrique et votre tableau sont adaptés

- Il est souvent pertinent de piloter la PAC avec les autres usages électriques (ballon d’ECS, charge d’un véhicule électrique, etc.) pour lisser la puissance appelée

- En cas de contrat avec heures creuses, on peut optimiser la production d’ECS, tout en maintenant le chauffage sur des plages plus étalées

4.4 PAC & photovoltaïque : démêler les idées reçues

PAC et panneaux photovoltaïques font souvent rêver, mais il faut nuancer l’idée que « les panneaux font tourner la PAC ». En hiver, la production photovoltaïque est très faible alors que la PAC consomme le plus : on ne peut donc pas compter sur le solaire pour couvrir les besoins de chauffage. On peut aussi raisonner en “stockage virtuel” : l’énergie produite en journée est injectée sur le réseau lorsqu’on ne la consomme pas, puis “récupérée” plus tard sous forme d’électricité où la PAC consommera le plus.

5. Se faire accompagner dans son projet et éviter les mauvaises surprises

Les retours de terrain (France, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni…) montrent tous la même chose : une PAC bien pensée dès le départ donne d’excellents résultats ; une PAC mal dimensionnée ou mal réglée peut consommer beaucoup plus que prévu.

5.1 Autorisations : un point à vérifier avant de signer

Selon la configuration (façade, cour, proximité de limites séparatives, secteur protégé, ajout d’un écran acoustique, etc.), l’installation d’une PAC peut nécessiter des autorisations administratives. Avant d’engager les travaux, il est recommandé de se rapprocher du service urbanisme de la commune/collectivité pour vérifier les démarches applicables. En copropriété, la pose d’une unité extérieure (et, le cas échéant, d’équipements associés comme un écran acoustique) nécessite généralement une autorisation du syndicat des copropriétaires, donnée en assemblée générale.

5.2 Entretien

Pour les systèmes thermodynamiques entre 4 et 70 kW, un entretien périodique par un professionnel est obligatoire, avec un intervalle qui ne peut pas dépasser 2 ans (décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 et arrêté du 24 juillet 2020).

Au-delà de cette obligation, les particuliers ont tout intérêt à faire entretenir leur PAC régulièrement : c’est l’un des meilleurs moyens de conserver de bonnes performances dans la durée (réglages et vérifications, encrassement, qualité des échanges thermiques, détection de dérives), de limiter les pannes et les surconsommations, et donc d’améliorer la fiabilité. Un entretien suivi contribue aussi à prolonger la durée de vie de l’installation, en évitant qu’un fonctionnement dégradé (mauvais échange, manque de fluide, ventilation encrassée, défauts de régulation, etc.) n’accélère l’usure de composants coûteux comme le compresseur.

5.3 Se faire accompagner dans son projet

Avant de signer un devis, il est utile de se faire aider pour :

- Vérifier que la PAC est adaptée à votre logement (isolation, émetteurs, usage)

- Comprendre le dimensionnement proposé (puissance PAC, température d’eau prévue, gestion de l’appoint)

- Comparer plusieurs schémas d’installation (simple PAC, PAC + chaudière existante, production d’eau chaude, rafraîchissement éventuel)

- Décrypter les contrats d’entretien et les garanties

- Pour valider le principe de la PAC air/eau dans votre situation

- Pour préparer votre cahier des charges (ce que vous attendez vraiment du système)

- Pour relire vos devis et attirer votre attention sur les points sensibles (dimensionnement, hydraulique, régulation, bruit, garanties…)

5.4 Attention aux offres de PAC « à 1 € »

Les offres de PAC “à 1 €” ou “quasi gratuites” reviennent régulièrement sur le devant de la scène, notamment avec la hausse de certaines aides (CEE, etc.).

Quelques signaux d’alerte :

- Démarchage agressif (téléphone, porte-à-porte, SMS, mails non sollicités)

- Promesses irréalistes (“zéro facture”, “tout pris en charge”, signature à faire dans la journée…)

- Travaux souvent bâclés : PAC mal dimensionnée, mauvais réglages, nuisances sonores, surconsommation par rapport aux promesses

- SAV et dépannage quasi inexistants une fois la PAC installée

Avant de signer, il est prudent de comparer plusieurs devis, de vérifier la solidité de l’entreprise (assurances, références, ancienneté) et de faire relire les propositions par un conseiller France Rénov’ ou équivalent.

En conclusion

Une PAC air/eau bien choisie, bien installée et bien réglée peut :

- Diviser par 2 à 3 vos consommations de chauffage par rapport à un chauffage électrique direct

- Remplacer avantageusement une chaudière fioul ou gaz vieillissante

- Contribuer fortement à la réduction de vos émissions de CO₂

Mais pour atteindre ces résultats, il faut penser l’ensemble du système : le bâtiment, les émetteurs, l’hydraulique, la régulation… et vos usages.

N’hésitez pas à solliciter nos conseillers pour faire le point sur votre projet : un échange en amont permet souvent d’éviter des erreurs coûteuses et de transformer votre PAC en véritable alliée de votre confort et de votre budget, été comme hiver.

Des cimetières pour le(s) vivant(s)

Conseil d'expert

Espaces largement minéralisés depuis les années 1970, les cimetières font aujourd’hui l’objet de nombreux enjeux sociaux, techniques et économiques en raison des changements de pratiques qui s’opèrent dans leur gestion. La loi Labbé interdit l’utilisation de produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2022.

Des solutions, basées sur une végétalisation adaptée aux types et contraintes d’espaces (inter-tombes, allées, chemins circulés…) existent et ont fait leurs preuves. De nombreux retours d’expériences de communes ayant osé passer le pas illustrent la réussite de cette méthode.

Une évolution d’aspect et d’entretien à travers le temps

Les cimetières français n’ont pas toujours été ces espaces gris et gravillonnés où le pissenlit est perçu comme signe d’abandon ou d’irrespect pour les défunts.

Du XIXe jusqu’au milieu du XXe siècle

On observe un goût pour le fleurissement des tombes en pleine terre qui sont alors jardinées. Par exemple, la plantation de rosiers ou le dépôt de couronnes de fleurs sur les tombes se popularisent.

1950

L’industrialisation du mobilier funéraire permet le développement des sépultures en pierre pour toutes les classes sociales.

1960 - 1970

L’arrivée de l’usage des pesticides entraîne une mutation de la gestion des espaces publics du cimetière avec une diminution de la présence du végétal au profit du minéral (allées en gravier ou en enrobé...).

1980

Le recours à la crémation se développe (représente environ 35% des obsèques actuellement).

2004

Le positionnement volontaire et précurseur de la ville de Versailles (78) dans la gestion de ses espaces publics en zérophyto fait office d’exemple concernant les approches environnementale et paysagère de son cimetière.

2017

L’adoption à l’échelle nationale d’une législation restreignant fortement l’usage des produits phytosanitaires (loi Labbé) est un point de bascule fort dans la manière d’entretenir les espaces publics des communes.

1er juillet 2022

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques de synthèse (hors produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique et à faible risque) est interdite dans, entre autres, les cimetières et les columbariums.

Une nécessaire adaptation de regard

et de pratique

L’arrêt des produits phytosanitaires nécessite une remise en question des habitudes de gestion des cimetières en tenant compte des moyens humains et économiques des communes. En effet, exiger de conserver des espaces sans « herbes folles » est difficilement tenable sans augmenter considérablement les coûts d’entretien.

La posture « accueillir et accompagner » plutôt que « supprimer et invisibiliser », au-delà de son avantage économique global, offre de nouvelles perspectives par rapport à la cohabitation avec le végétal, et le vivant de manière générale, dans l’espace du cimetière.

Le passage vers le « zéro pesticide » peut être l’occasion de reconsidérer le paysage du cimetière et les usages qui y sont associés. Ainsi, un changement de regard sur le végétal doit s’opérer pour tous, usagers et gestionnaires : les herbes spontanées ne sont pas sales. Elles participent au contraire à la qualité du lieu, pouvant, par leur installation progressive, faciliter l’entretien et faire le lien avec le paysage local.

La végétalisation

du cimetière

Plusieurs stratégies de végétalisation des espaces partagés du cimetière peuvent être adoptées :

- L’acceptation de la flore spontanée et/ou l’enherbement maîtrisé : allées secondaires (entretien par la tonte), intertombes ou espaces non-circulés (fauche)...

- La plantation de vivaces : intertombes (sédums, couvres-sols tels que géranium vivace, serpolet, alchémille, céraiste, corbeille d’argent...), massifs en bord d’allée ou en pied de mur...

- La plantation d’arbustes et d’arbres : stationnements, périphérie du cimetière, le long des allées....

- Le paillage (limite la pousse des adventices) : pieds de massifs...

- L’imperméabilisation des petites zones difficiles à entretenir : intertombes étroits...

- La réfection des surfaces minérales pour éviter les anfractuosités propices à l’installation d’herbes spontanées.

Habiter le cimetière autrement

Cimetière traversé

Le cimetière peut être appréhendé comme un élément constitutif de la trame publique que l’on traverse pour aller d’un point à un autre. Autrefois éloigné des habitations, aujourd’hui peu fréquenté, le cimetière a souvent été rattrapé par l’urbanisation permettant de lui adjoindre ce rôle de « lieu de traverse ».

Cimetière flâné

Véritables parcs publics, tels que celui du Père Lachaise, certains cimetières sont aménagés avec une attention paysagère forte, des espaces pour s’asseoir, se recueillir, discuter...

Cimetière bourdonnant

L’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires et la végétalisation d’un cimetière est l’occasion de réinviter la petite faune (insectes, oiseaux...) à investir ce lieu.

Végétalisation des espaces privés du cimetière

L’intérieur des espaces d’inhumation est rarement végétalisé.

Des vivaces et arbustes pourraient être plantés lorsque cela est possible. La plantation en pleine terre reste toujours préférable aux pots (moins de déchets, pérennité, meilleure résistance à la sécheresse...). Ci-contre, une sépulture du cimetière d’Arnay-le-Duc dans laquelle a été plantée une Santoline à feuille de romarin, qui qualifie la tombe en apportant couleur, volume et parfum.

Quand les vivants s’emparent du cimetière

© Charlotte Rucki

Charlotte Rucki, étudiante en master au City Lab de l’École de Design Nantes Atlantique, a observé que la plupart des habitants contournent ce lieu de mémoire de façon délibérée et quotidienne. Selon elle, il est temps de révéler aux habitants que cet espace public, hors normes, porte une belle richesse à faire vivre collectivement.

La cohabitation intergénérationnelle solidaire

Conseil d'expert

La cohabitation intergénérationnelle est développée depuis 2004, portée par différentes associations, qui ont mis en place des chartes de bonnes pratiques et des modèles de contrat. La loi dite ELAN du 23 novembre 2018 a donné un cadre juridique à la "cohabitation intergénérationnelle solidaire".

Qu'est-ce que la cohabitation intergénérationnelle ?

La cohabitation intergénérationnelle solidaire est définie par le Code de l’action Sociale et des Familles comme une solution permettant à des personnes d’âges différents de vivre sous le même toit dans un esprit de solidarité et de partage.

Ce dispositif favorise le lien social, aide au maintien à domicile des seniors et offre aux jeunes une solution de logement abordable. Cela permet par ailleurs d’optimiser l’occupation des logements et les dépenses énergétiques.

À qui s'adresse la cohabitation intergénérationnelle solidaire ?

- Aux personnes âgées de 60 ans et plus, propriétaires ou locataires de leur logement

- Aux jeunes de moins de 30 ans

Quel est l'objet de la cohabitation intergénérationnelle solidaire ?

- D'une contrepartie financière modeste

- Le cas échéant, de la réalisation de menus services par le jeune

- Sans but lucratif

- Sans lien de subordination entre les cocontractants

Point d'attention

Si la personne âgée est locataire de son logement, elle doit informer son bailleur de son intention de sous-louer une partie de son logement dans le cadre de la cohabitation inter-générationnelle solidaire sans que celui-ci puisse s’y opposer.

La contribution financière modeste est-elle imposable ?

La contribution financière modeste constitue :

- En cas de location ou de sous-location meublée, un revenu imposable dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)

- En cas de location ou de sous-location vide, un revenu imposable dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC)

Que doit contenir le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire ?

La cohabitation intergénérationnelle solidaire doit faire l’objet un contrat conclu entre la personne âgée et le jeune. Le contrat doit indiquer :

- La désignation précise des pièces mises à disposition du jeune, en précisant leurs surfaces

- La désignation des locaux partagés, en précisant leur nature (séjour, cuisine, salle de bain, garage, cave, etc et la surface)

- La durée et la date de prise d'effet du contrat

- Le montant de la contrepartie financière modeste

- Le cas échéant, l'organisation des "menus services"

- Les obligations du jeune

- Les obligations du sénior

- Les modalités de résiliation du contrat

Quels sont les engagements ?

Pour le jeune ?

Pendant toute la durée du contrat, le jeune est tenu à :

- User paisiblement des locaux

- Payer la contrepartie financière prévue au contrat

- Le cas échéant, réaliser les menus services selon les modalités prévues

- Répondre des dégradations éventuelles

La souscription d’une assurance peut être prévue au contrat.

Pour le sénior ?

Le sénior doit mettre à disposition des locaux :

- En bon état d'usage

- Qui ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé

- Offrant des conditions d'hygiène et de confort exigées pour une affectation à usage d'habitation

Pendant toute la durée du contrat, le sénior doit :

- Entretenir les locaux mis à disposition en bon état

- Assurer une jouissance paisible des locaux

- Garantir le jeune contre les vices et défauts qui empêcheraient l'usage des locaux

Qu'est-ce que l'encadrement par une structure tierce ?

La charte attribue à des structures ou associations régies par la loi de 1901 (indépendantes et sans but lucratif) le soin d’œuvrer à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Ces structures ont pour mission de favoriser la mise en relation des jeunes et des personnes âgées. Elles doivent respecter les engagements prévus dans la charte.

Cadre juridique

- Code de l’action sociale et des familles, article L118-1

- Code de la construction et de l’habitation, articles L631-17 à L631-19

- Arrêté du 13 janvier 2020 relatif à la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire

- Code civil, articles 1101 à 1231-7 (règles de droit commun des contrats)

L'objectif zéro artificialisation nette

Conseil d'expert

Préambule

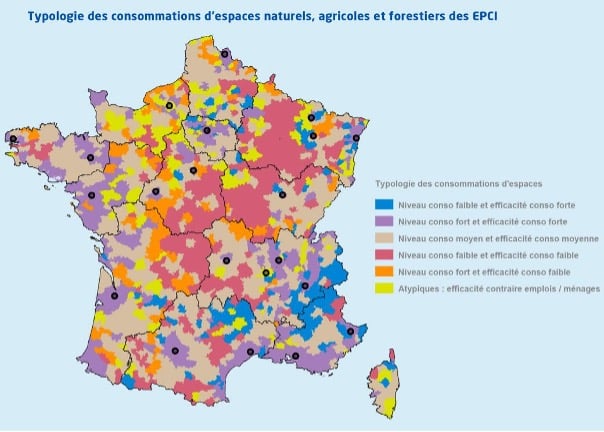

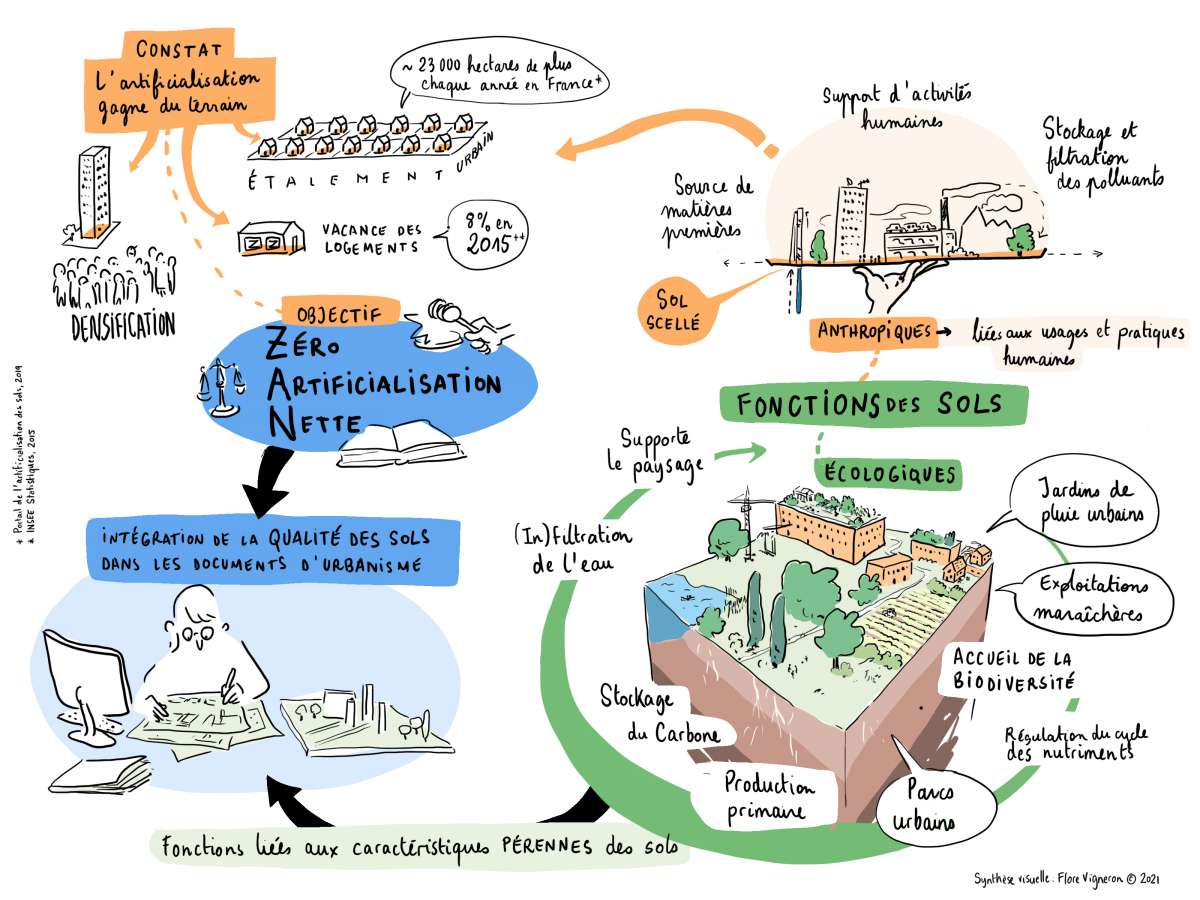

L'urbanisation en France depuis le milieu du XXe siècle a entraîné une forte consommation des terres agricoles, naturelles ou forestières. Entre 1981 et aujourd'hui, les terres artificialisées sont passées de 3 à 5 millions d'hectares (soit +70%), une croissance nettement supérieure à celle de la population (+19%).

Zéro Artificialisation Nette (ZAN), Késako ?

L’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » ou « ZAN » s’inscrit dans le cadre de décisions européennes visant à une réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il est apparu en France en 2021 lors de la promulgation de la loi « Climat et Résilience ». Il ambitionne de mettre fin à toute « augmentation nette » de la surface artificialisée d’ici 2050. Cela signifie qu’à cette date, toute nouvelle artificialisation (par des constructions, des aménagements…) de sols agricoles, naturels ou forestiers devra être compensée par une « renaturation » équivalente (friche transformée en espace naturel par exemple).

Les enjeux du ZAN

L’objectif ZAN s’inscrit dans une logique de préservation de la biodiversité, de lutte contre le dérèglement climatique et de réduction de la consommation foncière. Les enjeux liés à cet objectif sont nombreux :

- L'artificialisation des sols détruit ou fragmente les habitats naturels (forêts, prairies, zones humides), ce qui menace les espèces animales et végétales.

- Les sols naturels jouent un rôle crucial dans le stockage du carbone, et leur destruction libère du CO2 dans l'atmosphère. En favorisant la densification et la construction « de la ville sur la ville », le ZAN contribue à réduire l'empreinte carbone des territoires.

- Les sols artificialisés sont souvent imperméables, ce qui empêche l'infiltration de l'eau et augmente les risques d'inondation, d'érosion des sols et de pollution des eaux par ruissellement.

- L'artificialisation grignote les terres cultivables, menaçant la souveraineté alimentaire.

- Le ZAN encourage une urbanisation plus compacte, réduisant les coûts publics et l'impact environnemental, là où un étalement urbain nécessite des réseaux étendus (routes, eau, électricité, assainissement), coûteux à construire et à entretenir.

Principes et assouplissements du ZAN

Dans la loi « Climat et Résilience » promulguée en 2021, l’objectif ZAN repose sur deux grandes étapes :

- Entre 2021 et 2031: réduction de moitié de l'artificialisation des sols par rapport à la période 2011-2021.

- Atteinte de l'objectif « zéro artificialisation nette » en 2050, en équilibrant les surfaces artificialisées par des opérations de renaturation.

Ce dispositif implique une révision des documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUi, SCoT), avec des délais d’adaptation échelonnés jusqu’en 2028.

Dès sa mise en application, l’objectif ZAN a suscité de vives oppositions de la part d’élus locaux ou parlementaires. Les critiques formulées concernent la mise en œuvre dans les petites communes, le risque de pénurie de logements et de hausse des prix de l’immobilier (en particulier dans les zones tendues), la diversité des sources et des méthodes de calcul pour mesurer l’artificialisation…

Face à ces tensions, des assouplissements majeurs ont déjà eu lieu ou sont en cours :

- En 2023 : création de quotas « hors ZAN » pour les grands projets d'intérêt national (infrastructures, industries stratégiques) et de garantie d'un minimum de développement pour les petites communes.

- En mars 2025, le Sénat a adopté la proposition de loi « TRACE » (« Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux ») qui modifie plusieurs dispositions du ZAN :

-

- Report de l'objectif intermédiaire de 2031 à 2034, pour donner plus de temps aux territoires.

- Liberté pour les régions de définir leur propre trajectoire de sobriété foncière, en fonction de leurs spécificités.

- Exclusion de certains projets du calcul ZAN, comme les logements sociaux dans les communes soumises à la loi SRU.

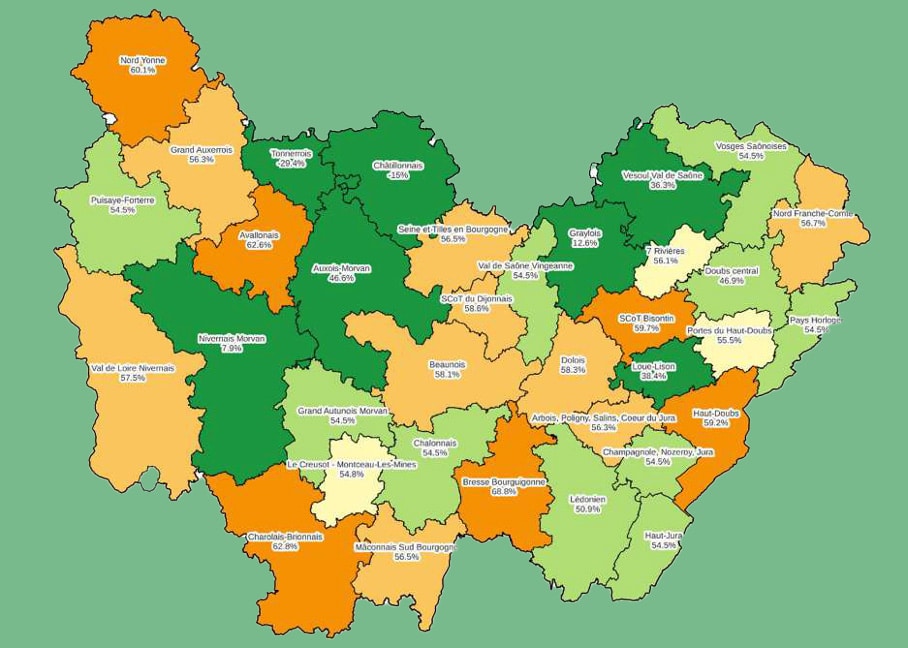

La traduction du ZAN dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, la réduction de la consommation foncière visant le ZAN en 2050 se concrétise par une déclinaison en 35 territoires disposant chacun d’un taux de réduction de la consommation foncière à appliquer pour la période 2021-2030 (par rapport à la période 2011-2020). Cette répartition de l’effort par territoire conduit à une réduction globale de 54,5% de la consommation foncière à l’échelle de la région.

Ces taux de réduction de la consommation foncière sont pris en compte lors de l’élaboration ou la révision des SCoT, PLUi ou PLU.

Taux de réduction de la consommation foncière par territoire dans la région Bourgogne-Franche-Comté (source : SRADDET Bourgogne-Franche-Comté)

Conclusion

Le ZAN est un objectif ambitieux, mais nécessaire pour répondre aux défis écologiques du XXIe siècle. Les assouplissements récents ou en cours cherchent à concilier impératifs écologiques et réalités locales. Sa mise en œuvre soulève des questions complexes d'aménagement du territoire, de justice territoriale et sociale, de gouvernance. Elle pose aussi la question de notre capacité collective à atteindre cet objectif en 2050 et in fine, à répondre aux impératifs liés aux dérèglement climatique.

L'assemblée générale de copropriété, ca sert à quoi ?

Conseil d'expert

Au moins une fois par an, les copropriétaires sont convoqués en assemblée générale par le syndic. La convocation contenant l'ordre du jour, c'est-à-dire les décisions à prendre concernant la gestion de la copropriété et les documents justificatifs (pièces comptables, contrats, devis...) est adressée aux copropriétaires au moins 21 jours avant la tenue de l'assemblée.

L'assemblée générale en copropriété, ça sert à quoi ?

Lors de cette assemblée annuelle, il est question de :

- Valider les dépenses de l'année précédente. Cette validation donne lieu à une régularisation des charges auprès des copropriétaires ;

- Voter le budget prévisionnel. C'est sur la base de ce budget que les provisions de charges sont appelées aux copropriétaires. Ces provisions sont en principe appelées par quart par trimestre ;

- Élire le syndic. Le syndic représente le syndicat des copropriétaires. Il assure la gestion courante de l'immeuble et à la charge de faire appliquer les décisions de l'assemblée. Son mandat est de 1 à 3 ans maximum. Il ne se renouvelle pas par tacite reconduction. Il propose à nouveau sa candidature à chaque fin de mandat et le conseil syndical peut le mettre en concurrence ;

- Voter les contrats de prestation de services, les travaux dans la copropriété... Les dépenses qui n'entrent pas dans le budget prévisionnel font l'objet d'un appel de fonds supplémentaire.

Lors d’une assemblée générale, les copropriétaires peuvent aussi être amenés à donner des autorisations de travaux effectués aux frais d’un ou plusieurs copropriétaires affectant les parties communes (pose d’un store banne, d’un climatiseur…), à accepter la vente d’une partie commune…

Participer à l’assemblée générale de sa copropriété, c’est prendre part à la vie de la copropriété et à sa bonne gestion.

Lorsqu’un copropriétaire n’est pas disponible pour venir en assemblée générale, il peut se faire représenter par la personne de son choix en lui donnant un mandat ou voter par correspondance. Lorsque la copropriété a mis en place les moyens nécessaires, il est même possible de participer en visio ou audioconférence.

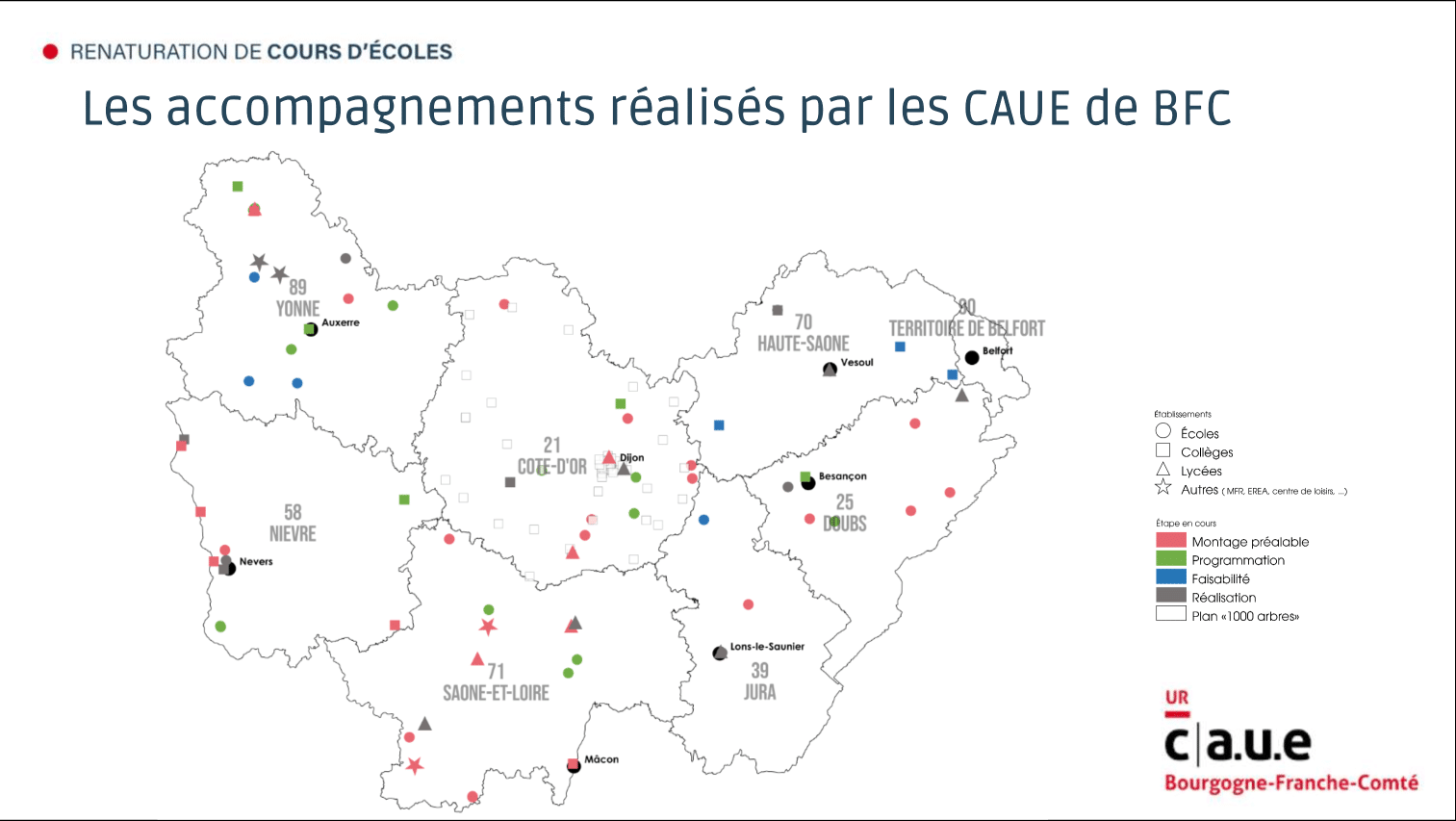

Renaturons nos cours de récréation

Conseil d'expert

En milieu rural ou urbain, les cours de récréation manquent souvent de végétation et les conditions climatiques de ces dernières années ont révélé l’inconfort des espaces scolaires pratiqués par les élèves durant toute leur scolarité.

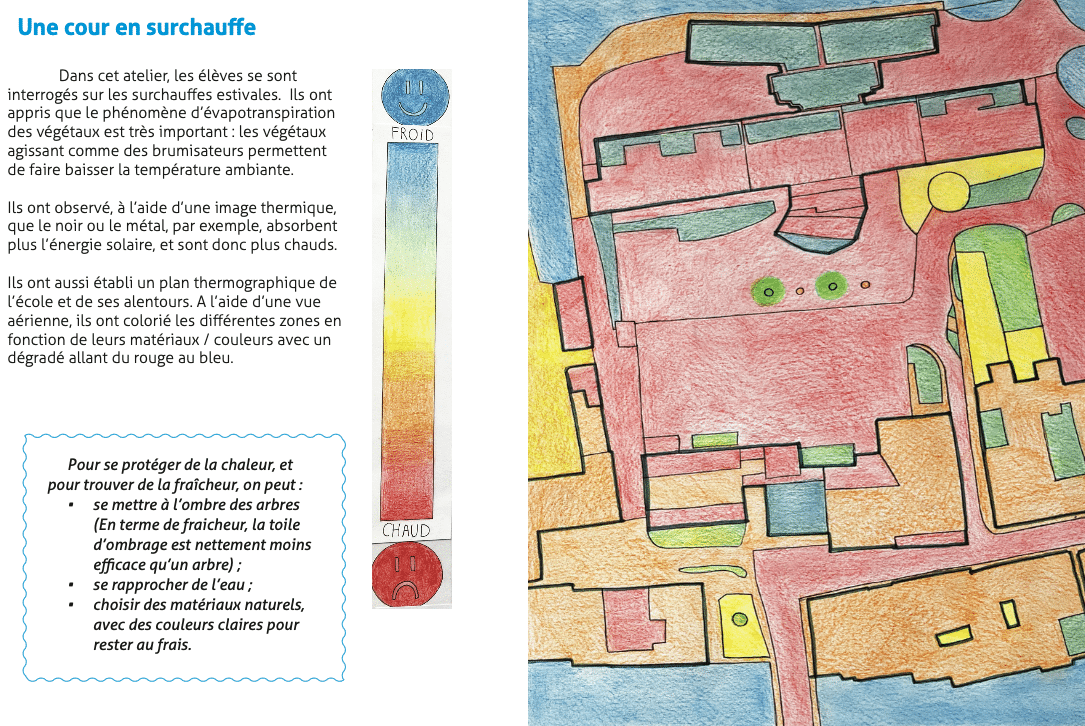

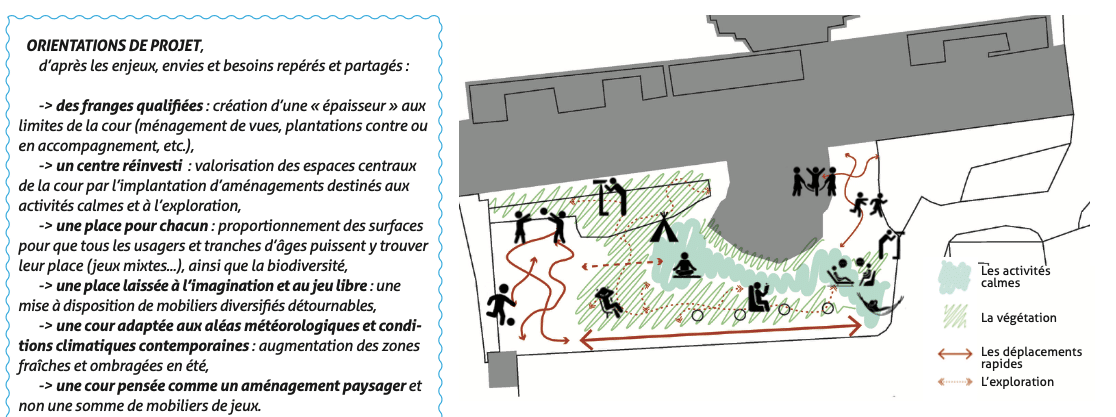

Les nombreux exemples de réaménagement de cours mis en œuvre ces dix dernières années, et faisant la part belle à la végétalisation, ont montré la pertinence de tenir compte des enjeux environnementaux et sociaux de ces espaces afin de les considérer comme de véritables supports de développement moteur, cognitif et pédagogique.

Depuis leur création (loi sur l’architecture de 1977), les CAUE accompagnent les porteurs de projet en amont des réflexions de manière à faire émerger des projets capables d’accueillir le mieux possible les usages projetés, respectant la composition spatiale des lieux et tenant compte des contraintes de gestion. Les CAUE, ayant aussi pour socle commun la sensibilisation des publics dans un esprit participatif, proposent des actions et accompagnements pour faciliter la prise en compte du contexte et du vécu de la maîtrise d’usage. La pluridisciplinarité de son équipe (architectes, urbanistes et paysagistes) lui permet d’apporter une expertise complète.

Pourquoi transformer les cours de récréation ?

- Améliorer le confort en lien avec le changement climatique (en particulier la variation importante des températures et l’intensité des précipitations)

- Améliorer les conditions d’apprentissage

- Adapter les locaux scolaires aux nouvelles conditions climatiques

- Favoriser la biodiversité

- Encourager le vivre ensemble tout en permettant à chacun de trouver sa place

Avec quelles valeurs ?

- Mettre l’enfant, l’usager, au cœur du projet en lien avec les démarches de concertation permettant de bien penser et réaliser un espace adapté et adaptable

- Concevoir durable et frugal, c’est prendre en compte le cadre de vie et le respecter en faisant notamment les bons choix afin de viser une sobriété de mise en œuvre

- Mettre en commun le projet avec tous les acteurs. Chacun jouant un rôle, le CAUE pouvant se placer comme chef d’orchestre de ces acteurs

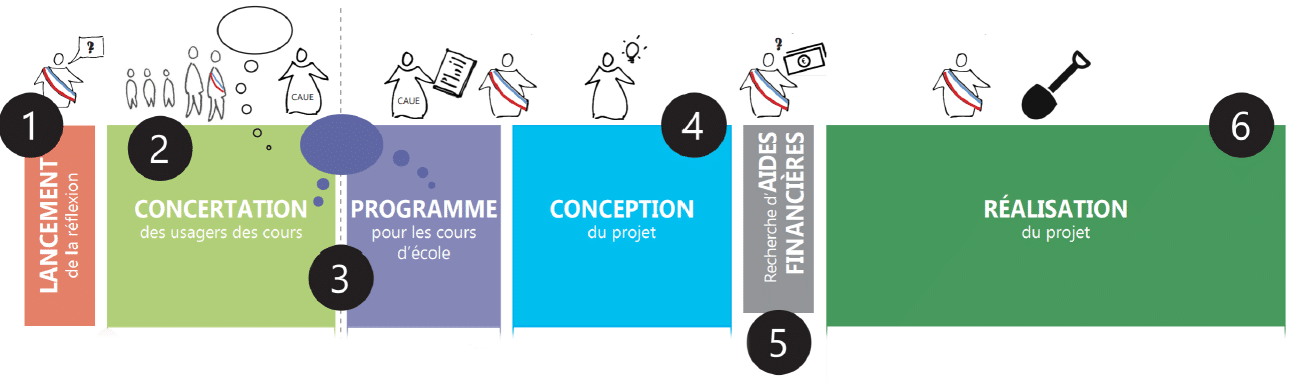

Avec quelle démarche et quels outils ?

Les CAUE ont pour mission de conseiller, sensibiliser, informer et former tous les publics dans les domaines de l’architecture, urbanisme, environnement et paysage avec pour ambition de faire naitre la curiosité, de partager une culture commune, d’apporter une expertise technique en amont du projet et développer de nouvelles pratiques.

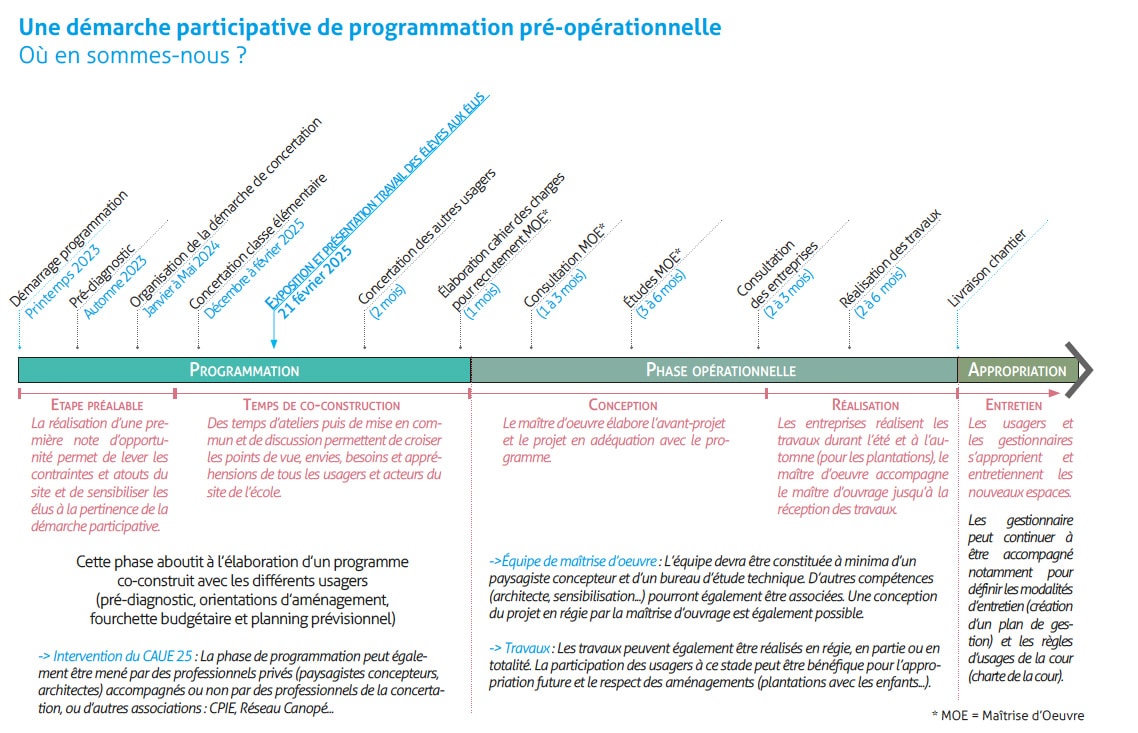

Ces missions ont permis aux CAUE d’expérimenter des outils et de proposer une démarche du montage préalable à la vie du projet.

Le montage préalable

Le CAUE travaille à partir du duo élu/équipe pédagogique auquel s’ajoute les équipes techniques, les acteurs du périscolaire, les parents d’élèves et les élèves.

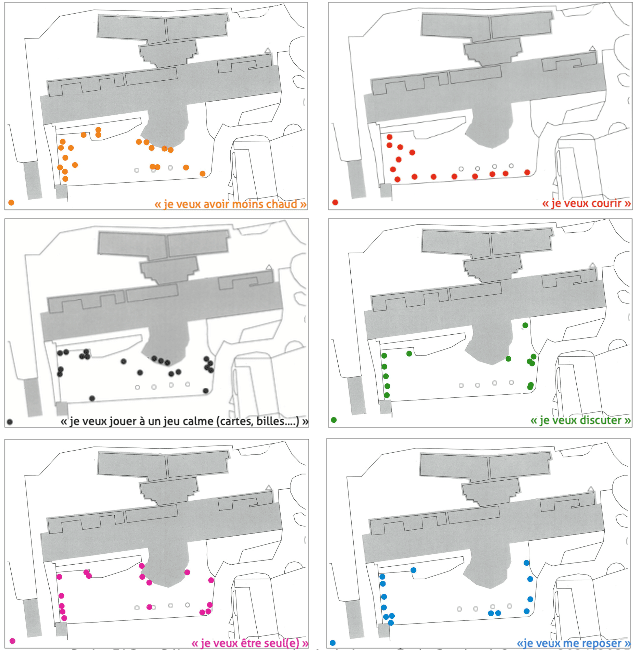

Le CAUE peut compléter l’auto-évaluation par un pré-diagnostic spatial et fonctionnel ainsi que par une concertation avec les enfants (carnet d’observation de la faune et de la flore, atelier prise au vent… création de carte sensible, ateliers de projection d’envies et d’idéation, test de spatialisation).

La programmation

A cette étape, le CAUE conseille et réalise la concertation de tous les acteurs afin de donner une orientation réalisable au projet.

Le CAUE rédige un document de synthèse transmissible aux équipes de conception.

La faisabilité

Le CAUE peut être intégré au comité de rédaction du cahier des charges et accompagner la concertation pendant le projet.

Il conseille sur le découpage des travaux entre entreprises et usagers et sur le choix d’une maîtrise d’œuvre sensible aux enjeux.

Quelle échelle de temps prévoir pour un projet d’aménagement ?

Quelles références ?

- L’Observatoire des cours Oasis

- Bibliographie et webinaire de l’URCAUE « Renaturons les cours d’école » (90min)

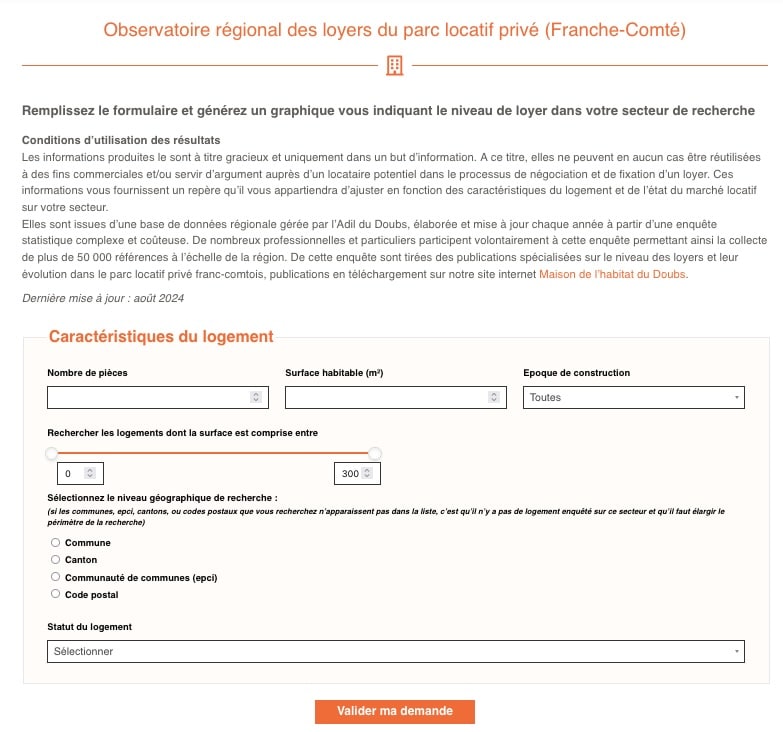

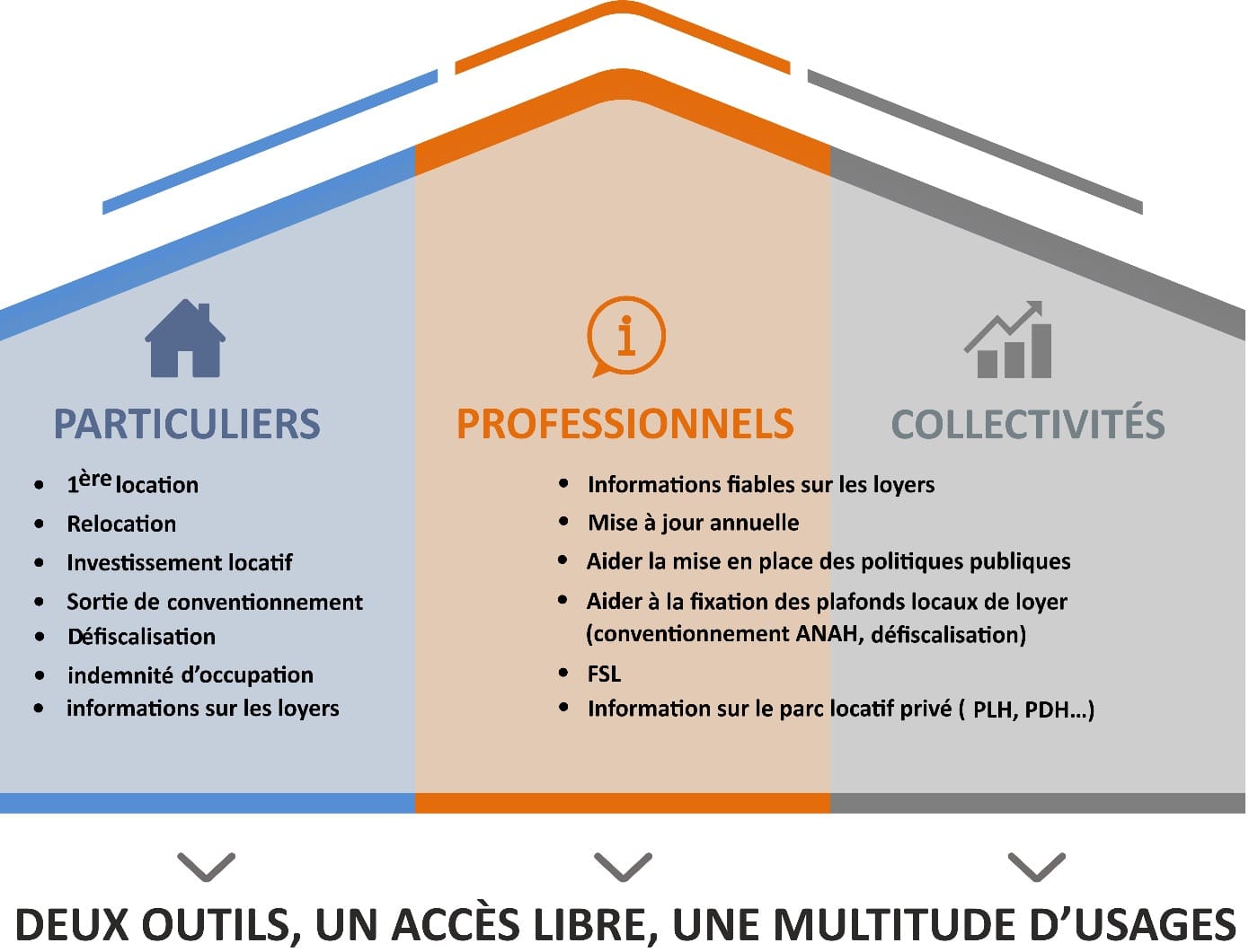

Comment estimer le loyer d’un bien immobilier en fonction de sa localisation en Franche-Comté ?

Conseil d'expert

L’observatoire des loyers de la Maison de l’habitat du Doubs met à disposition des outils en ligne, accessibles gratuitement sur notre site. A travers ces outils, nous permettons aux professionnels du secteur et aux particuliers de consulter des données actualisées sur les loyers dans les territoires étudiés, tout en garantissant le respect du RGPD (Règlement général sur la protection des données).

Notre but est de faciliter l’accès à l’information pour permettre une meilleure compréhension du marché locatif. En offrant ces ressources, nous visons à aider les acteurs du logement à prendre des décisions éclairées, contribuant ainsi à renforcer la transparence et à améliorer la régulation du marché du logement. Ces outils, simples et pratiques, soutiennent une gestion plus juste et équilibrée du logement sur notre territoire.

Notre objectif est de fournir des informations précises sur les loyers du parc locatif privé.

Evaluer le loyer d’un bien en fonction de sa localisation

Notre outil vous permet d’obtenir une estimation des loyers dans le parc locatif privé pratiqués dans une zone géographique donnée. Il vous suffit de remplir un formulaire simple pour obtenir un graphique détaillant les loyers moyens dans votre secteur de recherche.

Les informations fournies sont gratuites et à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales ou comme base pour négocier un loyer avec un locataire. Ces données doivent être considérées comme un repère, à ajuster en fonction des spécificités de votre bien et de l’évolution du marché local.

Demander une référence de loyers

En remplissant un formulaire en ligne, vous pouvez demander une référence de loyers dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, particulièrement utile lors du renouvellement d’un bail (parc locatif privé uniquement). L'usage de ces références est prévu dans le cas d'un renouvellement de bail ou dans le cas d'un litige concernant le montant du loyer. Une fois votre demande soumise, elle est transmise au service études de l’ADIL, qui vous fournira une référence de loyers adaptée à votre situation.

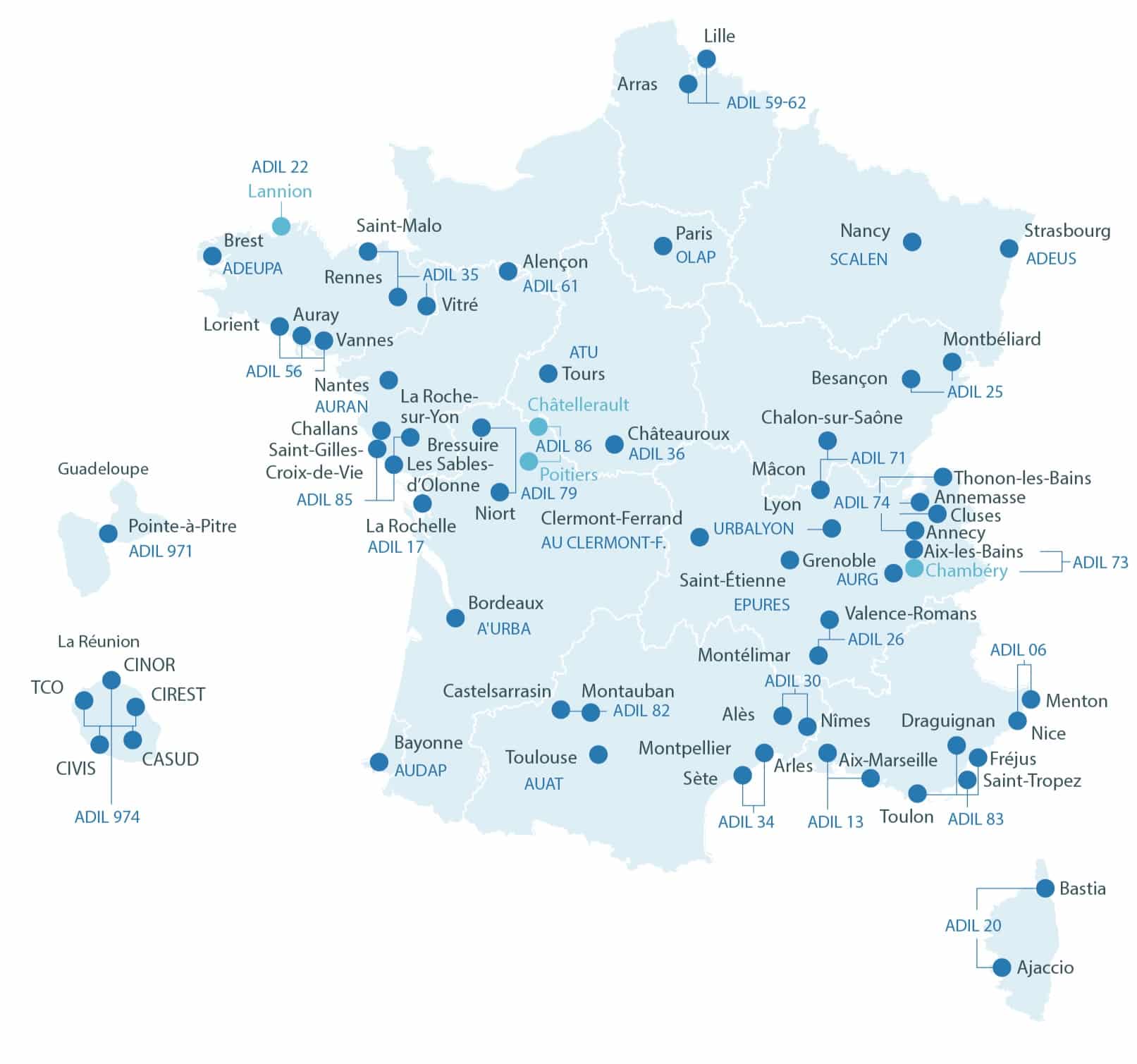

Le réseau des Observatoires Locaux des Loyers (OLL)

Le réseau des Observatoires Locaux des Loyers (OLL), lancé en 2013, regroupe des observatoires existants, dont celui de l’ADIL du Doubs qui date de 1992. Ce réseau a été créé sous l’impulsion du ministère du Logement, en s’appuyant sur des initiatives locales portées par les ADIL (Agences départementales d’information sur le logement), les agences d’urbanisme et les collectivités territoriales. Aussi, chaque observatoire est constitué en partenariat avec une variété d’acteurs locaux, tels que des collectivités, des syndicats, des acteurs du logement social, et d’autres parties prenantes du secteur du logement.

Le réseau des Observatoires Locaux des Loyers en 2025

Afin de garantir la fiabilité des données, une méthodologie rigoureuse de collecte et de traitement a été mise en place par un comité scientifique. La loi ALUR de 2014 a posé un cadre officiel pour ces observatoires. Dès lors, le réseau n’a cessé de se développer. En janvier 2025, trente-sept observatoires couvrent désormais soixante-sept agglomérations.

Location meublée pour étudiants : tout ce que vous devez savoir !

Conseils de l'expert

Que vous cherchiez une location pour une durée déterminée ou indéterminée, trouvez l’option qui correspond à vos besoins.

Si les résidences universitaires sont saturées, vous devrez vous tourner vers le parc privé : voici tout ce qu’il faut savoir pour faire le bon choix !

La loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs distingue deux types de baux pour la location meublée :

1. bail meublé à titre de résidence principale

- Durée minimale : 1 an, renouvelable tacitement. Toutefois, pour les étudiants, la durée peut être réduite à 9 mois, sans possibilité de renouvellement ;

- Charges : elles peuvent être sous forme de provision, avec une régularisation annuelle, ou sous forme de forfait (qui doit être fixe et définitif) ;

- Préavis locataire : le locataire peut donner congé à tout moment, en respectant un préavis de 1 mois ;

- Préavis bailleur : le bailleur doit respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois avant la date d’expiration du contrat ;

- Colocation : en cas de colocation, le bailleur peut exiger la solidarité entre les colocataires.

2. bail mobilité

- Durée minimale et maximale : le bail mobilité dure entre 1 et 10 mois, non renouvelable et non reconductible ;

- Charges : les charges doivent impérativement prendre la forme d’un forfait ;

- Préavis locataire : le locataire peut donner congé à tout moment, avec un préavis d’un mois ;

- Préavis bailleur : le bailleur ne peut pas donner congé au locataire et ne peut pas imposer de clause de solidarité.

Maintenant que vous avez choisi le type de contrat adapté à votre situation, il est temps de préparer les prochaines étapes !

Avant de signer le contrat de location, le bailleur (ou son représentant) peut vous demander certains documents, ainsi qu’à la personne qui se porte caution pour vous. Un décret précise la liste des pièces justificatives exigées.

Vous pouvez consulter cette liste officielle sur le site de l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) : liste des pièces justificatives exigibles.

Pour vous faciliter la tâche et garantir la sécurité de votre démarche, nous vous recommandons d’utiliser le site officiel du Ministère du Logement. Il vous permettra de monter votre dossier de manière complète et sécurisée : créer votre dossier de location.

Et si le bailleur demande un garant ?

Si votre bailleur exige un garant, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez solliciter vos parents ou un proche. De plus, si vous avez entre 18 et 30 ans, vous pouvez bénéficier de la garantie Visale, un dispositif gratuit proposé par Action Logement, qui couvre les loyers impayés. Pour en profiter, il vous suffit de faire une demande en ligne sur le site www.visale.fr avant la signature de votre bail.

Restez vigilant lors de la visite du logement

Vous avez trouvé un logement qui vous intéresse et envisagez de déposer votre dossier de location ? Avant de prendre votre décision, soyez particulièrement attentif lors de la visite. Profitez-en pour vérifier que tout fonctionne correctement : équipements, plomberie, électricité, fenêtres… Un petit contrôle préalable peut vous éviter de mauvaises surprises une fois installé.

De plus, assurez-vous que le logement est bien conforme aux normes légales et dispose du mobilier minimum requis pour une location meublée. Vous trouverez la liste des équipements nécessaires sur le site de l’ANIL ici.

Attention ! Avant ou lors de la visite du logement, il est strictement interdit au bailleur de vous demander le versement d’un chèque de réservation.

Vérifiez le contrat de location et procédez à l’état des lieux

Votre dossier a été accepté, vous devez alors signer votre contrat de location, puis faire l’état des lieux d’entrée.

Le contrat de location

Le contrat de location est un document essentiel qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Certaines informations sont également interdites, il est donc crucial de bien vérifier son contenu avant de signer. De plus, plusieurs annexes doivent être fournies avec le bail. Vous pouvez consulter la liste complète des pièces obligatoires sur le site de l’ANIL ici.

Le bailleur peut demander jusqu’à deux mois de dépôt de garantie (hors charge) lors de la signature du bail pour un logement meublé (mais pas pour un bail mobilité).

Si vous avez des difficultés à financer ce dépôt de garantie, pensez à l’Avance Loca-Pass® d’Action Logement. Ce dispositif vous permet de bénéficier d’un prêt à 0% pour financer votre dépôt de garantie, à rembourser sur 25 mois. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site d’Action Logement ici.

L’état des lieux et l’inventaire du mobilier

Tant l’état des lieux que l’inventaire du mobilier doivent être réalisés en présence du locataire et du bailleur, et doivent impérativement être annexés au contrat de location. Si vous remarquez un défaut que vous n’aviez pas vu le jour de l’état des lieux, vous disposez d’un délai de 10 jours pour demander au bailleur de compléter le document (par lettre recommandée avec accusé de réception), et d’un mois après le début de la période de chauffe pour signaler un problème sur le système de chauffage.

Si vous optez pour la colocation, renseignez-vous sur les règles applicables

Tous les colocataires peuvent apparaitre sur un seul et unique contrat ou bien chaque colocataire peut disposer de son propre contrat avec le propriétaire. Essayez de privilégier cette dernière option, elle vous protégera mieux en cas de départ au sein de la colocation !

Renseignez-vous auprès de votre ADIL !

Renseignez-vous sur vos droits et devoirs

Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et propriétaires doit être annexée au contrat de location. Lisez-la attentivement et en cas de question, n’hésitez pas à contacter la Maison de l’habitat du Doubs !

Le réemploi dans la filière du bâtiment et de la construction en Bourgogne-Franche-Comté

Conseils de l'expert

Le réemploi a toujours existé. Dans le passé, dès qu’un bâtiment tombait en ruines, il y avait toujours quelqu’un pour récupérer les matériaux et les réemployer dans une autre construction.

La pratique du réemploi, pluriséculaire, se renouvelle aujourd’hui.

Pourquoi faut-il réemployer ?

Réemployer des matériaux évite d’en fabriquer des neufs, économisant notamment l’énergie pour les fabriquer. La déconstruction, puis l’entreposage temporaire sur des plateformes dédiées constituent un écosystème que la Région Bourgogne-Franche-Comté encourage. Cette collectivité se met en mouvement à l’échelle locale pour multiplier les démarches de réemploi, ce qui permet de réduire l’impact du secteur du bâtiment.

Un réseau piloté par le Pôle Énergie de BFC

Depuis deux ans, un groupe d’échanges rassemble 220 acteurs œuvrant tous dans le réemploi. Ce groupe se réunit pour échanger dans l’idée de :

- Faire connaitre la place pour les matériaux de réemploi dans le monde industrialisé ;

- Échanger sur la façon dont le réemploi nourrit la pratique de l’architecte ;

- Mettre en valeur les ressources régionales ;

- Partager les actualités sur les démarches de réemploi ;

- Partager les recherches sur les matériaux de réemploi et faire connaître les gisements disponibles en indiquant la localisation du matériau proposé ou le chantier destinataire du matériau recherché ainsi que la date de mise à disposition ou de mise en œuvre du matériau.

Comment mettre en œuvre des matériaux de réemploi ?

Un diagnostic préalable permet de caractériser la qualité des matériaux potentiellement réemployables. Les équipements ou matériaux sont signalés sur les réseaux de communication du secteur d’activités du bâtiment pour les proposer et leur donner ainsi une seconde vie.

Aussi, le réemploi gagne du terrain pour les déconstructions et réhabilitations de complexes immobiliers. Alors, tous les acteurs se coordonnent lorsqu’un immeuble est en voie d’être déconstruit en fonction des besoins d’équipement. Par exemple, les murs en béton peuvent devenir le sol d’un parc.

Besançon et l’Arsenal : un chantier pionnier

Dans le Doubs, c’est le chantier de l’Arsenal à Besançon qui représente le véritable premier pas dans la valorisation du réemploi. Un bâtiment destiné à accueillir des étudiants a porté cette démarche. Un travail de sensibilisation a été mené pour convaincre les différents partenaires : financeurs, usagers, bureaux de contrôle et assurances. Le maître d’ouvrage s’est appuyé sur des spécialistes pratiquant le réemploi pour déconstruire avec soin le « bâtiment N ». Ce chantier a été relevé en dessins par l’une des architectes qui travaille au sein de l’association HôpHôpHôp occupant une partie du site de l’Arsenal.

La recyclerie du Bélieu : un projet innovant

Ce projet ambitieux est conçu pour promouvoir une gestion responsable des ressources et encourager une économie locale plus vertueuse. Le programme porté par Préval, la communauté de communes du Val de Morteau et celle du Plateau du Russey permet de répondre à la nécessite d’équiper le territoire d’une nouvelle déchèterie. Cela regroupe une matériauthèque afin de collecter, réparer et revendre des objets du quotidien, des ateliers de valorisation et un espace pédagogique dans une logique de complémentarité et de création de nouvelles coopérations. D’ailleurs, le bâtiment a été construit presque entièrement avec du bois scolyté ! Tant la construction du bâtiment que le projet s’inscrivent dans une démarche de transition écologique. L’isolation proposée par l’architecte est en paille, la première pierre de ce pôle dédié au réemploi est donc une botte.

Une conclusion provisoire

La prise de conscience des acteurs de la construction vis-à-vis de l’impact considérable de ce secteur d’activités les mène vers la démarche de réemploi. Le secteur du bâtiment développe des initiatives pour proposer de nouvelles solutions qui privilégient la déconstruction : filières d’offre de matériaux, plateformes logistiques physiques et numériques. La démarche de réemploi ne demeure donc qu’à ses prémices…

Pour aller plus loin :

- Le point de vue de la Fédération Française du Bâtiment.

- Webinaire sur les déchets du bâtiment : entre réduction et bonne valorisation dans le cadre du cycle de webinaires sur le changement climatique, la transition écologique et l’éco-conditionnalité : les enjeux et les solutions organisé parla Région Bourgogne – Franche-Comté.